Im gesamten Calculus haben wir es mit Mengen zu tun, die wachsen, und mit Wachstumsraten. Wir teilen alle Größen in zwei Klassen ein: Konstanten und Variablen. Diejenigen, die wir als von festem Wert betrachten und Konstanten nennen, bezeichnen wir im Allgemeinen algebraisch mit Buchstaben vom Anfang des Alphabets, wie a, b oder c; während diejenigen, die wir als wachsend oder (wie die Mathematiker sagen) als veränderlich betrachten, bezeichnen wir mit Buchstaben vom Ende des Alphabets, wie x, y, z, u, v, w, oder manchmal t.

Außerdem haben wir es meist mit mehr als einer Variablen gleichzeitig zu tun und denken an die Art und Weise, wie eine Variable von der anderen abhängt: Zum Beispiel denken wir an die Art und Weise, wie die von einem Projektil erreichte Höhe von der Zeit abhängt, in der es diese Höhe erreicht. Oder wir werden aufgefordert, ein Rechteck mit gegebener Fläche zu betrachten und zu fragen, wie eine Vergrößerung der Länge eine entsprechende Verkleinerung der Breite erzwingt. Oder wir denken an die Art und Weise, wie jede Veränderung der Neigung einer Leiter die Höhe, die sie erreicht, variieren lässt.

Angenommen, wir haben zwei solcher Variablen, die voneinander abhängen. Eine Änderung der einen führt zu einer Änderung der anderen, wegen dieser Abhängigkeit. Nennen wir eine der Variablen x, und die andere, die von ihr abhängt, y.

Angenommen, wir bringen x dazu, zu variieren, das heißt, wir verändern es oder stellen uns vor, dass es verändert wird, indem wir zu ihm ein Teil hinzufügen, das wir dx nennen. Wir bewirken also, dass x zu x + dx wird. Dann, weil x verändert wurde, hat sich auch y verändert und ist zu y + dy geworden. Hier kann das Teil dy in einigen Fällen positiv, in anderen negativ sein; und es wird in den meisten Fällen nicht die gleiche Größe wie dx haben.

Zwei Beispiele.

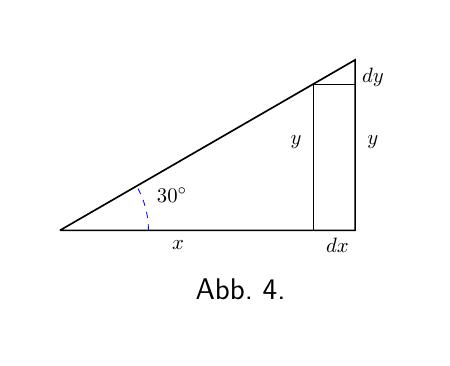

(1) Seien x und y die Basis beziehungsweise die Höhe eines rechtwinkligen Dreiecks (Abbildung 4), die Neigung der dritten Seite sei auf 30° festgelegt ist. Wenn wir annehmen, dass sich dieses Dreieck ausdehnt und dennoch seine Winkel gleich bleiben, dann wird, wenn die Basis so wächst, dass sie x + dx wird, die Höhe zu y + dy. Hier führt die Vergrößerung von x zu einer Vergrößerung von y. Das kleine Dreieck, dessen Höhe dy und dessen Basis dx ist, ähnelt dem ursprünglichen Dreieck; und es ist offensichtlich, dass der Wert des Verhältnisses $\dfrac{dy}{dx}$ der gleiche ist wie der des Verhältnisses $\dfrac{y}{x}$. Da der Winkel 30° ist, wird man sehen, dass hier:

\[ \frac{dy}{dx} = \frac{1}{1,73} \]

(2) Sei x in Abbildung 5 der horizontale Abstand (= Strecke OA) des unteren Endes einer Leiter fester Länge AB von einer Wand; und sei y die Höhe (= Strecke OB), die sie an der Wand erreicht. Nun hängt y eindeutig von x ab. Es ist leicht, zu sehen, dass, wenn wir das untere Ende A etwas weiter von der Wand wegziehen, das obere Ende B etwas tiefer herunterkommt. Lassen Sie uns dies in wissenschaftlicher Sprache ausdrücken. Wenn wir x auf x + dx erhöhen, dann wird y zu y - dy; das heißt, wenn x eine positive Erhöhung erhält, ist die Erhöhung, die zu y führt, negativ.

Ja, aber wie viel? Nehmen wir an, die Leiter sei so lang, dass, wenn das untere Ende A 3 m von der Wand entfernt ist, das obere Ende B 4 m vom Boden entfernt ist. Wenn Sie nun das untere Ende 1 cm weiter herausziehen würden, um wie viel würde das obere Ende herunterkommen? Geben Sie das Ganze in cm an: x = 300 cm, y = 400 cm. Das Inkrement von x, das wir dx nennen, beträgt nun 1 cm: oder x + dx = 301 cm.

Wie stark wird y verkleinert? Die neue Höhe wird y - dy sein. Wenn wir die Höhe mit dem Satz des Pythagoras ausrechnen, dann können wir herausfinden, wie viel dy sein wird. Die Länge der Leiter ist

\[ \sqrt{ (400)^2 + (300)^2 } = 500 \text{ cm}. \]Die neue Höhe, die y - dy ist, ist dann so, dass

\begin{align*} (y - dy)^2 &= (500)^2 - (301)^2 = 250000 - 90601 = 159399, \\ y - dy &= \sqrt{159399} = 399,25 \text{cm}. \end{align*}Nun ist y 400, so dass dy 400 - 399,25 = 0,75 cm beträgt.

Wir sehen also, dass die Erhöhung von dx um 1 cm eine Verringerung von dy um 0,75 cm zur Folge hat.

Und das Verhältnis von dy zu dx kann so angegeben werden:

\[ \frac{dy}{dx} = - \frac{0,75}{1}. \]Es ist auch leicht, zu sehen, dass (außer an einer bestimmten Stelle) dy eine andere Größe als dx hat.

Jetzt sind wir quer durch die Differentialrechnung auf der Jagd nach einem merkwürdigen Ding, einem bloßen Verhältnis, nämlich dem Verhältnis, das dy zu dx hat, wenn beide unendlich klein sind.

Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass wir dieses Verhältnis $\dfrac{dy}{dx}$ nur finden können, wenn y und x in irgendeiner Beziehung zueinanderstehen, so dass, wann immer x variiert, auch y variiert. So wird z. B. im ersten Beispiel, wenn die Basis x des Dreiecks verlängert wird, auch die Höhe y des Dreiecks größer, und im zweiten Beispiel, wenn der Abstand x des Fußes der Leiter von der Wand vergrößert wird, nimmt die von der Leiter erreichte Höhe y in entsprechender Weise ab, zunächst langsam, dann aber immer schneller, je größer x wird. In diesen Fällen ist die Beziehung zwischen x und y vollkommen eindeutig, sie kann mathematisch ausgedrückt werden, nämlich $\dfrac{y}{x} = \tan 30^{\circ}$ bzw. $x^2 + y^2 = l^2$ (wobei l die Länge der Leiter ist), und $\dfrac{dy}{dx}$ hat die Bedeutung, die wir in jedem Fall gefunden haben.

Wenn x wie bisher der Abstand des Leiterfußes von der Wand ist, y aber statt der erreichten Höhe die horizontale Länge der Wand oder die Anzahl der Steine in ihr oder die Anzahl der Jahre seit ihrem Bau ist, so würde jede Änderung von x natürlich keinerlei Änderung von y bewirken; in diesem Fall hat $\dfrac{dy}{dx}$ keinerlei Bedeutung, und es ist nicht möglich, einen Ausdruck dafür zu finden. Wann immer wir die Differentiale dx, dy, $dz$ usw. verwenden, wird die Existenz einer Art von Beziehung zwischen x, y, z usw, impliziert, und diese Beziehung nennt man eine "Funktion" in x, y, z, usw.; die beiden oben angegebenen Ausdrücke, nämlich $\dfrac{y}{x} = \tan 30^{\circ}$ und x2 + y2 = l2, sind beispielsweise Funktionen von x und y. Solche Ausdrücke enthalten implizit (d. h. ohne es deutlich zu zeigen) die Möglichkeit, entweder x in Termen von y oder y in Termen von x auszudrücken, und werden deshalb implizite Funktionen in x und y genannt, sie können jeweils in die Formen gebracht werden

\begin{align*} y &= x \tan 30^\circ{} \quad\text{oder}\quad x = \frac{y}{\tan 30^\circ{}} \\ \text{und}\; y &= \sqrt{ l^2 - x^2} \quad\text{oder}\quad x = \sqrt{ l^2 - y^2}. \end{align*}Diese letzten Ausdrücke geben explizit (also eindeutig) den Wert von x in Bezug auf y oder von y in Bezug auf x an und werden deshalb explizite Funktionen von x oder y genannt. Zum Beispiel ist x2 + 3 = 2y - 7 eine implizite Funktion in x und y; sie kann geschrieben werden, als $y = \dfrac{x^2 + 10}{2}$ (explizite Funktion von x) oder $x = \sqrt{2y - 10}$ (explizite Funktion von y). Wir sehen, dass eine explizite Funktion von x, y, z usw. einfach etwas ist, dessen Wert sich ändert, wenn sich x, y, z usw. ändern, entweder einzeln oder mehrere zusammen. Deshalb nennt man den Wert der expliziten Funktion abhängige Variable, der vom Wert der anderen variablen Größen in der Funktion abhängt; diese anderen Variablen nennt man die unabhängigen Variablen, weil ihr Wert nicht von dem Wert bestimmt wird, den die Funktion annimmt. Ist beispielsweise $u = x^2 \sin \theta$, so sind x und $\theta$ die unabhängigen Variablen und u ist die abhängige Variable.

Manchmal ist die genaue Beziehung zwischen mehreren Größen x, y, z entweder nicht bekannt oder es ist nicht bequem, sie anzugeben; es ist dennoch möglich, anzugeben, dass es eine Art Beziehung zwischen diesen Variablen gibt, auch wenn man weder x noch y oder z einzeln ändern kann, ohne die anderen Größen zu beeinflussen; die Existenz einer Funktion in x, y, z wird dann durch die Notation F(x, y, z) (implizite Funktion) oder durch x = F(y, z), y = F(x, z ) oder z = F(x, y) (explizite Funktion) angegeben. Manchmal wird anstelle von F der Buchstabe f oder φ verwendet, so dass $y = F(x)$, $y = f(x)$ und $y = \phi(x)$ wobei alle Schreibweisen dasselbe bedeuten, nämlich dass der Wert von y in irgendeiner nicht angegebenen Weise vom Wert von x abhängt.

Das Verhältnis $\dfrac{dy}{dx}$ nennen wir den Differentialkoeffizienten von y bezüglich x. Das ist ein feierlicher wissenschaftlicher Name für diese sehr einfache Sache. Aber wir werden uns nicht von feierlichen Namen erschrecken lassen, wenn die Dinge selbst so einfach sind. Statt uns zu erschrecken, werden wir einfach einen kurzen Fluch über die Dummheit aussprechen, lange, knackige Namen zu vergeben; und, nachdem wir unser Gemüt erleichtert haben, werden wir zu dem einfachen Ding selbst übergehen, nämlich dem Verhältnis $\dfrac{dy}{dx}$.

In der gewöhnlichen Algebra, die Sie in der Schule gelernt haben, waren Sie immer auf der Jagd nach irgendeiner unbekannten Größe, die Sie x oder y nannten; oder manchmal waren es zwei unbekannte Größen, nach denen gleichzeitig gejagt wurde. Sie müssen nun lernen, auf eine neue Art und Weise zu jagen; der Fuchs ist nun weder x noch y. Stattdessen müssen Sie nach diesem merkwürdigen Objekt namens $\dfrac{dy}{dx}$ jagen. Der Vorgang, den Wert von $\dfrac{dy}{dx}$ zu finden, heißt Differenzieren. Aber denken Sie daran: Gesucht ist der Wert dieses Verhältnisses, wenn sowohl dy als auch dx selbst sind unendlich klein. Der wahre Wert des Differentialkoeffizienten ist derjenige, dem er sich im Grenzfall annähert, wenn jedes von ihnen als unendlich klein betrachtet wird.

Lernen wir nun, wie man auf die Suche nach $\dfrac{dy}{dx}$ geht.